歯科医師になったら何をすればいいのか・・・

私はこれを多くの先輩歯科医師に聞いて回ったが、「人の名前・顔を覚えろ」、「まずはインプラントを打て!」、「恋人を作れ、いや違う! 早く少子化を解消するため子供作れ」等の有り難いお言葉をいただきました。

結局、私は歯科医師になって随分と経ちましたが、いまだにどれもろくに出来ていません。

ここでは、「社会人として」や「医療人として」とか、などの広い枠ではなく歯科医師になったらすぐにやること、早めにやった方がいいことをここに記したいと思う。

就職先で歯科医師賠償責任保険に加入しているか確認する

まずは、就職先(研修先)で歯科医師賠償責任保険に加入するのを勧める。

歯科医療を何十年行っているベテラン先生だろうが、1年目の先生だろうが偶発的な歯科医療事故はどんなに避けようとしても避けられないものがある。

もし、医療過誤を起こし患者とのトラブルになったしまった場合には自力での解決はほぼ無理であり、金銭的および精神的にもつらい状態が長期間にわたり続いてしまうことになる。

そこでそのリスクヘッジ(保険)として必ずやってもらいたいことは歯科医師賠償責任保険に加入することだ。

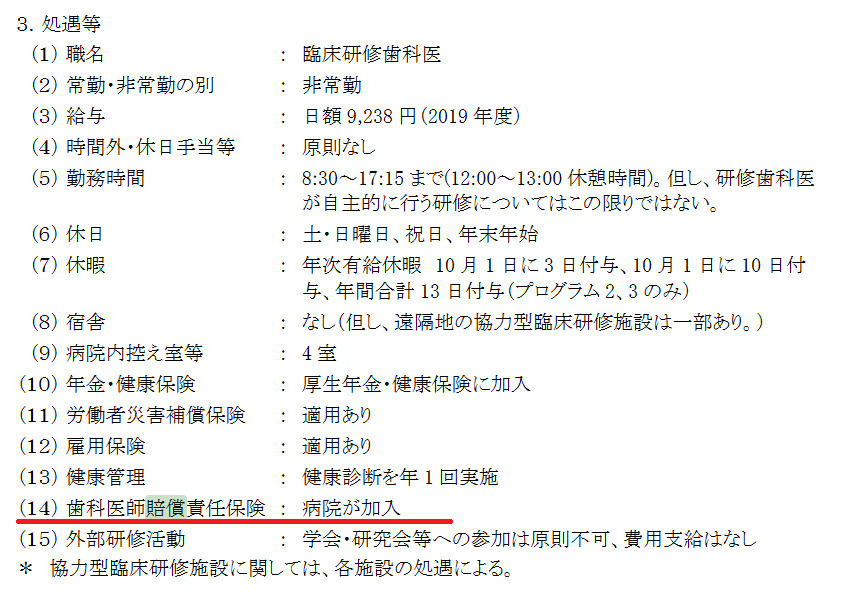

実際に歯科研修医を採用している病院・診療所の処遇の見てもらいたい

東京医科歯科大学の歯科研修医は病院が歯科賠償責任保険に加入しているため個人で加入する必要性はなさそうだ。

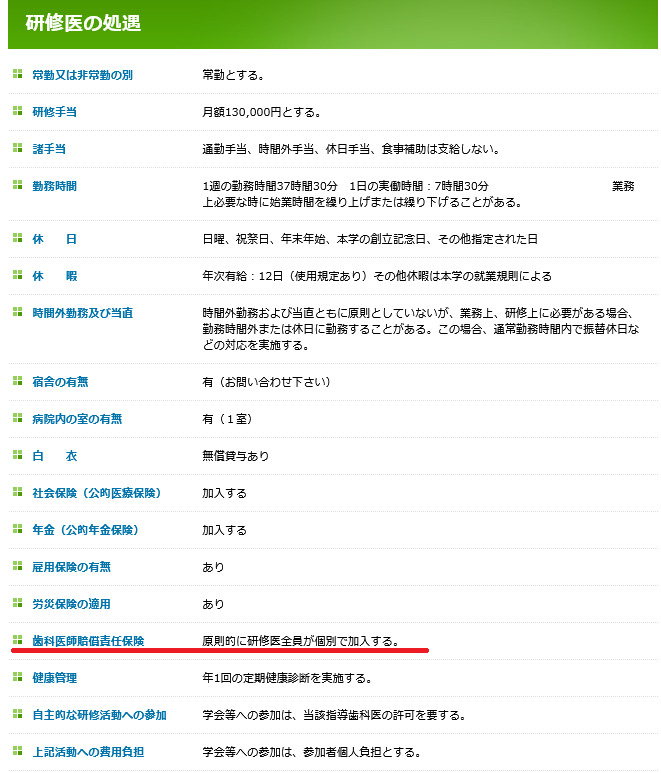

引用 昭和大学病院 歯科医師臨床研修 処遇 http://www10.showa-u.ac.jp/~rinken/access.html

昭和大学病院の場合には個別で加入する必要性がありそうだ。

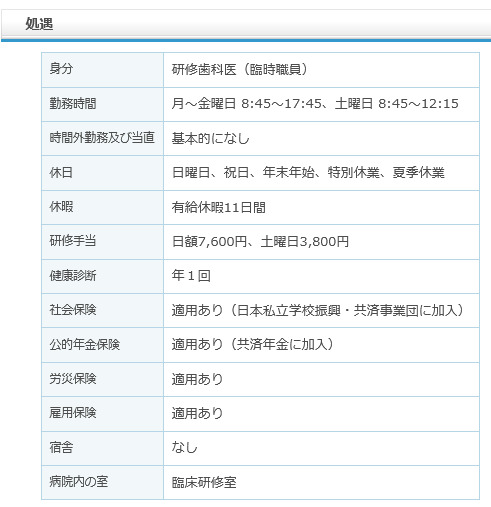

ただし、上記の奥羽大学歯学部附属病院ように歯科医師賠償責任保険について記載されていないことが多い。

そのため自分自身で事務に連絡し確認した方がいいと思われる。もし病院および診療所が勤務医包括の歯科医師賠償責任保険に加入していないのであれば個人で加入する必要がある。

歯科医師賠償責任保険はどので加入すればいいのか?どのこ保険会社に加入すればいいのかは別ページにて解説する

ガイドラインの確認

先輩歯科医師のあいまい知識や経験ではなく、エビデンスに基づく治療を行うためには、ガイドラインを確認するとよい。また、医療裁判にあたってもガイドラインに沿った治療をされているか参考にされることもある?らしいのでガイドラインは歯科医師が臨床に治療するにあたって必ず読むべきものである。

実際に読んでみると端から端まで読むのは時間がもったいないのでCQと推奨を確認して、必要に応じて細かいところまでチェックすればいいと思う。

しかしながら、「〇〇ガイドライン」とつくものが必ず正しいとは限らないため、まずは以下のようなそこそこ大きめの学会が出しているガイドラインをチェックするとよいのではないか?

日本歯科医学会 歯科診療ガイドラインライブラリ ←上記4つのメジャーなガイドライン以外を確認したい場合

歯科保険算定の勉強

歯科医師免許を習得して、保険医にならないならば勉強する必要はないが、ほどんどの歯科医師の先生方が保険診療を行うと思う。(自費専門の先生は読む必要ないです。)

結論から言えば歯科点数表の解釈 令和2年4月版を端から端まで読み込むのが確実であるが、初めからそれを読むのはオススメしない。

まずは、保険診療の理解のために(厚生労働省)を読んだ上で

↓の本のどちらかを読むのがいいかと思う。(大変だと思うが、頑張って解読して欲しい)

- 歯科保険請求2021 東京医科歯科大学歯科同窓会社会医療部 (監修), お茶の水保険診療研究会 (編集)

- 全科実例による社会保険歯科診療 令和3年4月版 歯科保険研究会 (編集)

上記を読んだ上で、カルテ記載の方法、厚生労働省の歯科個別指導対策を勉強していくとよい。機会があればカルテ記載、歯科個別の対策についても記載していきたいと思う。

まとめ

私は、一番最初に書いたようにコミュニケーション障害があり、「人の名前・顔を覚える」みたいなことができないため、このような内容になってしまった。

もうこんなこと知っている人にはつまらない内容であったと思うが、この記事を読んで1人でも役に立った人がいればうれしく思う。

コメント